Le Rune (seconda parte)

Il FUTHARK, o alfabeto runico, deve il proprio nome alle prime lettere che lo compongono e che rappresentano il suono delle rune stesse, cioè fehu (“bestiame”, quindi “ricchezza”), ûruz (ha due etimologie: “toro selvaggio” o “luogo umido”/ “pioggerella”), þurisaz (“runa dei Giganti”), ansuz (“dei”), raidô (“cavalcata”, “viaggio”), kênaz (“fiaccola”).

Ne esistono due varianti: il futhark antico detto serie lunga o futhark protogermanico , e il futhark giovane o serie breve. Il futhark antico è un sistema di 24 segni che venne adottato da quasi tutte le popolazioni germaniche; mentre il futhark giovane, che ne costituisce una variante semplificata, presenta una riduzione a 16 segni e venne utilizzata soprattutto nell’area scandinava a partire dal IX secolo.

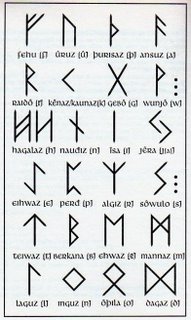

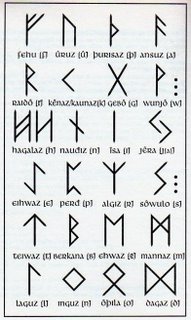

Futhark antico:

(Immagine tratta da “Le Rune e gli Dei del Nord” di M.Polia) Accanto ad ogni runa è stato riportato il valore fonetico originario e la probabile denominazione protogermanica. I 3 punti fanno da separatori alle “famiglie” (ættir) runiche, ad esempio fehu ætt, hagall ætt, Tyr ætt.

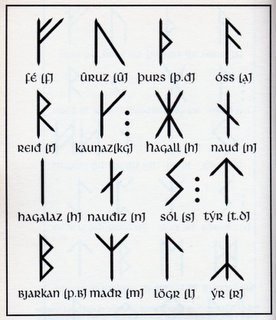

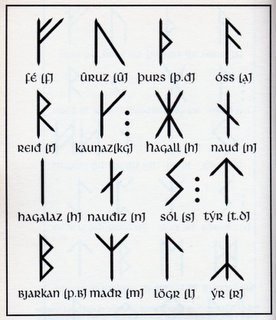

Futhark giovane o serie scandinava:

Ibidem.

Le prime testimonianze dell’utilizzo dell’alfabeto runico risalgono alla fine del II secolo o inizio III secolo d.C.: si tratta di brevi iscrizioni su oggetti d’uso quotidiano come fibule, pettini o su armi ed elmi che, il più delle volte, riportano il nome del proprietario o dell’artigiano che li aveva fabbricati. La più antica e più conosciuta frase di senso compiuto in alfabeto runico è l’iscrizione su uno dei corni di Gallehus, risalente al 400 d.C.

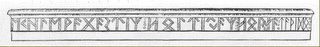

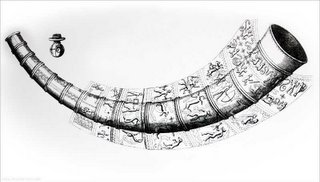

Iscrizione corno di Gallehus:

Traslitterazione: “ek HlewagastiR HoltinjaR horna tawido” (io, Hlewagastir di Holt feci il corno).

I cosiddetti Corni di Gallehus sono due corni potori i cui originali sono oggi andati perduti, rinvenuti fortuitamente interrati e riportati alla luce in periodi diversi presso il villaggio di Gallehus vicino a Møgeltønder in Danimarca. Il primo, rinvenuto nel 1639, misurava 75,8 cm, pesava 7,2 kg, era in buone condizioni e riportava sull’orlo, appunto, l’iscrizione in antico futhark e in versi allitterativi; il secondo, ritrovato nel 1734, era più piccolo e danneggiato. I due manufatti in oro, finemente decorati da scene mitologiche probabilmente della saga scandinava (o celtica, come hanno supposto alcuni) disposte su fasce circolari, vennero rubati e fusi nel 1802: le copie, realizzate grazie a dei disegni dell’epoca, sono ora conservate al Museo nazionale danese di Copenhagen. Dei corni ci rimangono anche dei trattati: riguardo al primo il De aureo cornu scritto dall’antiquario Olaus Wormius nel 1641, dove si trova un primo schizzo del corno.

I cosiddetti Corni di Gallehus sono due corni potori i cui originali sono oggi andati perduti, rinvenuti fortuitamente interrati e riportati alla luce in periodi diversi presso il villaggio di Gallehus vicino a Møgeltønder in Danimarca. Il primo, rinvenuto nel 1639, misurava 75,8 cm, pesava 7,2 kg, era in buone condizioni e riportava sull’orlo, appunto, l’iscrizione in antico futhark e in versi allitterativi; il secondo, ritrovato nel 1734, era più piccolo e danneggiato. I due manufatti in oro, finemente decorati da scene mitologiche probabilmente della saga scandinava (o celtica, come hanno supposto alcuni) disposte su fasce circolari, vennero rubati e fusi nel 1802: le copie, realizzate grazie a dei disegni dell’epoca, sono ora conservate al Museo nazionale danese di Copenhagen. Dei corni ci rimangono anche dei trattati: riguardo al primo il De aureo cornu scritto dall’antiquario Olaus Wormius nel 1641, dove si trova un primo schizzo del corno.

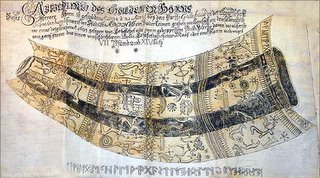

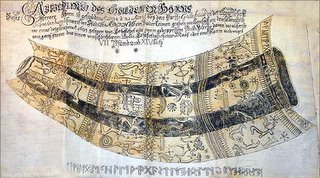

Schizzo di Paulii

Schizzo di Paulii

Questa e altre iscrizioni runiche più antiche (risalenti II e III secolo d.C.) sono importanti anche dal punto di vista linguistico, in quanto non presentano particolari caratteristiche dialettali che invece andranno a costituire gli elementi distintivi delle lingue germaniche, rivelando, quindi, una lingua ancora unitaria e compatta.

Ne esistono due varianti: il futhark antico detto serie lunga o futhark protogermanico , e il futhark giovane o serie breve. Il futhark antico è un sistema di 24 segni che venne adottato da quasi tutte le popolazioni germaniche; mentre il futhark giovane, che ne costituisce una variante semplificata, presenta una riduzione a 16 segni e venne utilizzata soprattutto nell’area scandinava a partire dal IX secolo.

Futhark antico:

(Immagine tratta da “Le Rune e gli Dei del Nord” di M.Polia) Accanto ad ogni runa è stato riportato il valore fonetico originario e la probabile denominazione protogermanica. I 3 punti fanno da separatori alle “famiglie” (ættir) runiche, ad esempio fehu ætt, hagall ætt, Tyr ætt.

Futhark giovane o serie scandinava:

Ibidem.

Le prime testimonianze dell’utilizzo dell’alfabeto runico risalgono alla fine del II secolo o inizio III secolo d.C.: si tratta di brevi iscrizioni su oggetti d’uso quotidiano come fibule, pettini o su armi ed elmi che, il più delle volte, riportano il nome del proprietario o dell’artigiano che li aveva fabbricati. La più antica e più conosciuta frase di senso compiuto in alfabeto runico è l’iscrizione su uno dei corni di Gallehus, risalente al 400 d.C.

Iscrizione corno di Gallehus:

Traslitterazione: “ek HlewagastiR HoltinjaR horna tawido” (io, Hlewagastir di Holt feci il corno).

I cosiddetti Corni di Gallehus sono due corni potori i cui originali sono oggi andati perduti, rinvenuti fortuitamente interrati e riportati alla luce in periodi diversi presso il villaggio di Gallehus vicino a Møgeltønder in Danimarca. Il primo, rinvenuto nel 1639, misurava 75,8 cm, pesava 7,2 kg, era in buone condizioni e riportava sull’orlo, appunto, l’iscrizione in antico futhark e in versi allitterativi; il secondo, ritrovato nel 1734, era più piccolo e danneggiato. I due manufatti in oro, finemente decorati da scene mitologiche probabilmente della saga scandinava (o celtica, come hanno supposto alcuni) disposte su fasce circolari, vennero rubati e fusi nel 1802: le copie, realizzate grazie a dei disegni dell’epoca, sono ora conservate al Museo nazionale danese di Copenhagen. Dei corni ci rimangono anche dei trattati: riguardo al primo il De aureo cornu scritto dall’antiquario Olaus Wormius nel 1641, dove si trova un primo schizzo del corno.

I cosiddetti Corni di Gallehus sono due corni potori i cui originali sono oggi andati perduti, rinvenuti fortuitamente interrati e riportati alla luce in periodi diversi presso il villaggio di Gallehus vicino a Møgeltønder in Danimarca. Il primo, rinvenuto nel 1639, misurava 75,8 cm, pesava 7,2 kg, era in buone condizioni e riportava sull’orlo, appunto, l’iscrizione in antico futhark e in versi allitterativi; il secondo, ritrovato nel 1734, era più piccolo e danneggiato. I due manufatti in oro, finemente decorati da scene mitologiche probabilmente della saga scandinava (o celtica, come hanno supposto alcuni) disposte su fasce circolari, vennero rubati e fusi nel 1802: le copie, realizzate grazie a dei disegni dell’epoca, sono ora conservate al Museo nazionale danese di Copenhagen. Dei corni ci rimangono anche dei trattati: riguardo al primo il De aureo cornu scritto dall’antiquario Olaus Wormius nel 1641, dove si trova un primo schizzo del corno. Schizzo di Wormius

Schizzo di Wormius

Mentre il secondo venne descritto in un trattato di Richard Joachim Paulii nel 1734.

Schizzo di Paulii

Schizzo di PauliiQuesta e altre iscrizioni runiche più antiche (risalenti II e III secolo d.C.) sono importanti anche dal punto di vista linguistico, in quanto non presentano particolari caratteristiche dialettali che invece andranno a costituire gli elementi distintivi delle lingue germaniche, rivelando, quindi, una lingua ancora unitaria e compatta.

<< Home